シンボウ先生(森望)の老いの科学・長寿への道

No.1『第1回 老化と寿命:まずは、夢のない話から始めよう』

No.2『第2回 松と亀:アメリカもおいしい』

No.3『第3回 遺伝子の老化:二重らせんとジム・ワトソンの老い』

No.4『第4回 身体の中の五輪』

No.5『第5回 細胞の老化:自食と自浄とライフスタシ』

『第1回 老化と寿命:まずは、夢のない話から始めよう』

「老いなき世界」と「老いある世界」

最近、本屋に行くとある本が山積みしてある。ハーバード大学の分子遺伝学の教授デービッド・シンクレアの『LIFE SPAN:老いなき世界』(東洋経済新報社)である。分厚い本で、これを読み通さないと「老いなき世界」に行き着けないと思うと、多少うんざりもする。だが、世間ではかなり読まれているらしい。いや、世間どころか、われらが日本市民スポーツ連盟の川内会長の「徒然草」を読めば、なんとその詳細な解説があるではないか!

「老いなき世界」、それはだれもがめざす世界なのかもしれない。健康のためにウォーキングを欠かさない人たち、私たちは皆、そんな「老いなき世界」を目指して歩き続けている。いや、必ずしもそれをめざしているのではないかもしれない。大勢いればいろいろな考え方がある。それは、科学者についてもいえる。多くの老年学者がいれば、いろいろな考え方がある。科学的な真実はたったひとつ、だとしても、である。

最初に、はっきりと言っておこう。「老いなき世界」、そんなものはないのだ。シンクレア教授はこの本の冒頭で、「老化は病気である」と明言している。しかし、老化は決して病気ではない。そうであれば、老人はみな病人になってしまう。老化すると、それに付随するいわゆる老年病というものはある。老眼や難聴にはじまり、認知症や骨粗しょう症、最近ではサルコペニアやいわゆるメタボ(生活習慣病)まで入れたらきりがない。しかし、老人すべてがこれにかかるわけではない。

老年病とは別に「老化症」というものもある。これは、ある意味深刻である。生きていて、若い時から急速に老いる病気である。ウェルナー症とハッチンソン・ギルフォード症というやつだ。早老症とかプロジェリアともいわれる。プロジェリアは20歳までに急速に老いて亡くなる。いわば急老症である。

幸い、健康ウォークをする人たちはみなそんな病気とは無縁な方たちであろう。でも先が気になる。だから、健康のために歩く。それは正しい。でも、私たちは「老いある世界」にいることは忘れずにいよう。医療がどんなに進んだとしても、「老い」がなくなることはないのだ。人が老化すること、生命には寿命という限界があること、それは生物学上の普遍原理であって、生理的なものなのだ。けっして、病気とか病理学的なものではないのである。

ピアニストとコンサートホール

『老いなき世界』の本の中でシンクレア教授は、老化現象はあたかも「弾き方を忘れたピアニスト」のようだと指摘している。これは、面白い比喩だ。生命の背後にある遺伝子ゲノムの老年性変化のもっとも注意すべき点を、DNAの化学修飾、エピゲノムに焦点をあてて、その化学修飾を戻せない、若い時の状態にできない、そんな比喩をしている。

しかし、遺伝子の情報に基づいてそれを「演奏」するのはエピゲノムではなく、転写因子という酵素タンパク質である。だから「ピアニスト」と形容すべきは転写因子であるはずだ。シンクレア教授の強調するエピゲノムは遺伝子の全体像の様相が変化することをいっている。それはいわば、遺伝子にも「四季」があるようなものなのだ。一年の四季の変化だけではなく、人の長い人生の中での変化もある。それがエピゲノムに現れるのだ。

だから、ゲノムの老化は「弾き方を忘れたピアニスト」ではなく、「コンサートホールにも四季がある」ようなものだ。若い息吹に包まれる春から初夏もあれば、エネルギッシュに活動する夏もある。少し落ち着いて、深くいろいろ考えながら振り返る秋もある。そして、寒さに凍えながらも工夫し耐える冬もある。そんなふうに移ろいゆくエピゲノムの四季の中で、それを演奏して生きぬいていくのは、DNAからRNAを読み取る転写因子というピアニストなのだ。

ゲノムの中の四季を生きる

私たちは、誰もが親から譲り受けた遺伝子DNAを元に生きている。成長とともに、またさまざまな環境の中で遺伝子全体のセット、つまりゲノムはさまざまな変化をうける。それがエピゲノムとして反映される。

パン屋にいくと「ベーコンエピ」というのがある。端っこが左右にとんがっている細長いパンだが、あの「エピ」は麦穂の意味で、遺伝子ゲノムのエピも、遺伝子の端っこが少し変化すること、具体的には「メチル化」とか「アセチル化」といった化学修飾を意味している。いわば、遺伝子の化粧なのだ。その様相が人生とともに変わる。老化とともに変わる。そんな変化をうまく調節してゆければいいし、その調節がうまくいかないこともあろう。

私たちが健康ウォークで期待しているのは、このエピの変化に少しでもうまく対応できるよう、生体内の代謝がその方向へうまく向かうよう、よりよい方向への「変化」を期待して、頑張って歩いているのだ。

「寿命遺伝子」から学ぶ抗老化

人の遺伝子のセットはだいたい3万種類くらいある。成長に必要な遺伝子もあれば、老化のときに動き出す遺伝子もある。実は寿命を決める遺伝子もある。この30年ほどの研究の結果、だいたい30種類くらいの寿命遺伝子がある。寿命を長くしたり短くしたりする遺伝子だ。

ハーバード大学のシンクレア教授がまだ若いとき、同じボストン市内のマサチューセッツ工科大学(MIT)のレオナルド・ガランテ教授の研究室で研鑽を積んでいたとき、そこで出会ったのが、酵母での寿命研究とエピゲノム修飾だった。その研究には、日本人で慶應義塾大学から同じ研究室に留学した今井眞一郎博士(現在は米国セントルイスのワシントン大学教授)も密に絡んでいる。それが、いま話題のサーチュインやらNMNにつながっている。

サーチュインやNMNはたしかに寿命制御の主役の一つだが、そのすべてではない。エピゲノムを操作するのは転写因子であって、ピアニストは別物なのだ。たとえば、FOXO(フォクソ)とかREST(レスト)とか、大物のピアニストがいる。それ以外にも、インスリン系のホルモンのようなペプチドも寿命制御に大きく関わる。これらが、生命の糸から紡がれるシグナルの大きな流れの中でよどみなく流れてゆく。それが生きていることの背後にある生命現象の本質なのだ。

寿命遺伝子を制御することは、アンチエイジングの王道である。だが、その王道はサーチュインのルートだけではない。他にもいろいろな「道」があるのだ。

その「道」の全体像を知るには、先のシンクレア教授の『LIFE SPAN:老いなき世界』よりもむしろ、手前味噌で恐縮ではあるのだが、『寿命遺伝子』(講談社ブルーバックス)を読んでみませんか? 新書でお手軽サイズだけれど、中身は濃密。そして、抗老化への「道」は決してひとつではないこともわかってくるはずだ。

老いに寄り添う:老化は病気ではない

「老いなき世界」、そんなものは、実はないのである。人はみな、アンチアンチといって老化に抗するのに躍起になっているけれど、大事なことは「老い」を正しく理解し、「老い」に寄り添いながら強く生きて行くことだ。みな「老いある世界」に生きている。老化は病気ではない。そして、私たち老人は病人ではないのだ。だが、病気になることはある。だから、健やかな老後のために、また一歩、歩いてゆこう。

注)

1)ゲノム:生物やウイルスのもつDNAの塩基配列の全体をさす。

2)エピゲノム:ゲノム遺伝子の3次元配列による。遺伝子配列のどこから読みだすかあるいはどの部分は読まないか等を調節する。

3)化学修飾:メチル基やアセチル基が遺伝子タンパクに加わることにより、遺伝子の呼び始めの場所を決める。あるいはその部分を読むか読まないかまで規定する。

FOXO, REST:ともに長寿に関連する遺伝子の読み出しに関連する転写因子とよばれるたんぱく質です。DNAに結合して遺伝子の活性を調節し、DNAからmRNAへの転写量を調節します。

『第2回 松と亀:アメリカもおいしい』

短い夜にほとんど眠れぬまままばゆい朝を迎えていた。小さな窓越しに白い雲海がどこまでも広がっている。機体がゆっくりと右へ傾くと、じきに大陸が見えてくる。機長のアナウンスでサンフランシスコの上空にいることを知る。丸窓の下には雲の切れ目に赤い橋が見え隠れする。複雑な入り江の先の丘陵地にゆったりとした住宅地が広がっている。まっすぐに長い海岸線を左に見ながら機体はゆっくりと南下。気がつくともう緑はなく、うっすらと薄茶色の世界が広がる。半砂漠の中に一本道が延々と続いて、時々それをさえぎるように小さな集落では道が折れて、あるいは別れて、道はふたたび自分の行く末を探し続けているかのようだった。海岸線が途切れそうになるところで機体は高度を下げながら大きく左へ回り込んでゆく。白い海岸線にはヤシの木がどこまでも続いていた。ハリウッドの看板を抱いたグリフィスの丘を左にみて、その先にはサンゲーブルの山並みが続く。眼下には片道4―5車線もあるフリーウェイに車がひしめいて、大都会の朝の営みが空の上にも放射してくる。飛行機はその巨体をゆっくりと大きく右へ旋回したかと思うと、右手にダウンタウンのビル群をかすめながら、疾走する無数の車の中に飛び込むかのように大都会の空港に降りたった。

夢の新世界へ:1984年のフライト

1984年に不肖、シンボウは米国へ飛んだ。同じ年に英国へ飛んだ有名な書誌学者がいる。林望氏である。誰もがご存知であろう。リンボウ先生のことだ。彼を有名にしたのはかの『イギリスはおいしい』(平凡社)というエッセイ集である。ケンブリッジ大学に留学して、異国暮らしの日々の中で、英国の食文化を伏線に人とのふれあいの中から独特の視点で日英の文化比較を軽妙に紡いでゆく。その中にちりばめられた素描はとても繊細で、古風で上品なスプーンもいいが、英国の家々やら風景には一緒に旅させてもらったような、そんな豊かな余韻を与えてくれる本だった。読書して感じるその旅こそが、私にはまさに「おいしい」と感じるものだった。

私の行った先はロサンゼルスである。今日は『アメリカもおいしい』という話をしよう。ここでいう「おいしい」は何も食べ物の話ではない。日常でも研究でも、またどこかへのちょっとした旅であっても、「おいしい」ものはどこにでも転がっている。研究者はよく、すぐれた研究のタネになるような話を「おいしい」という。英国と米国、ケンブリッジとロサンゼルス、そして林望と森望、文系と理系、これは似て非なるものである。でも、たぶん何か共通するものがある。そんな気がしている。

このコラムの看板にも掲げたが、こちらはリンボウ先生ならぬシンボウである。ある人からは「辛抱して長寿ですか?」と言われた。至言である。人間、楽してすべてが事足りることはない。人生、そんな甘っちょろいものではない。耐える力がないと「長寿への道」は完歩できない。それは、ご同輩、みな納得されるだろう。

1984年のフライト、それは私にとって夢の新世界への旅立ちだった。耳にはドボルザークの「新世界にて」。まだCDのない時代、小さなカセットテープからの音だった。片道チケットでのフライト、その時の様子は『サイエンティストになるには』(生田哲著、ぺりかん社)の第1章の冒頭に書かれている。「世界に飛び出し科学の最先端に生きる」、それはこの不肖シンボウの若き日の一場面だった(図1)。

図1『サイエンティストになるには』(生田哲著、ぺりかん社)。中高生向けの研究者の道への導入本(左)。その第1章の冒頭部分(右)。

ヴィラ・ブエナビスタ

行った先は「シティーオブホープ」という研究所だった。「希望の街」、そこで私は遺伝子の初期進化の研究をしようとしていた。前回、紹介した本は『寿命遺伝子』だが、当時はその「遺伝子」たるものの起源をさぐる、そんなことを考えていた。地球上での38億年の生命史。その中で生命の根源にせまる壮大な夢物語だった。

住んだのは研究所まで歩いて20分ほどの小さな古ぼけたアパートだった。ヴィラ・ブエナビスタ、名前は「美しい景色の館」だが、完全に名前負けしていた。でも、中庭にはプールもあったし、その横にはガス栓を開ければバーベキューもできる台座もあった。アパートの住人はけっして豊かな人たちではなかったけれど、メキシコからの移民や日本やアジアからの留学生の若い家族などで、どこかしら賑やかな声の絶えない気楽な付き合いのできる生活空間だった。カリフォルニアの陽光がまぶしい。つましくても、毎日が明るい日々だった。

ある時、事件が起きた。車のガレージで銃声がなった。襲われた人があるらしい。貧しいアパートで大金などがあるはずもないのだが、そんなところでも事件は起きる。子供もできて、もう少し安全なところへと、移ることを考えた。

ゴーイースト、ヤングマン!

週末にはよくオープンハウスとかガレージセールの看板が街角によく現れた。オープンハウスは売り家や借家で、ガレージセールは庭先での古物市だ。ときにエステートセールというのも目にした。こちらは亡くなった人の家での家具やら洋服やありとあらゆる雑多なものの売却市である。身寄りがなく、収益はすべて教会へ寄付される、そんなところもあった。毎週、木曜日の新聞の隅にはたいていそんなセールの宣伝が小さく並んでいた。

体裁のいいアパートやコンドミニウムといった集合住宅をみて歩くうちに、「ここに住めたらいいだろうなあ」と思うところがいくつかあった。大抵はこちらの懐具合と釣り合いが合わない。そんな時、頑強な体つきの家主からこう言われたりもした。「ゴーイースト、ヤングマン!」若者よ、東へ進め!ロサンゼルスは広大な都市圏だったが、研究所の付近では東へいくほど郊外、というか田舎で、家賃も若者の懐とうまく釣り合うようになるものだった。

いいじゃないか。もっとずっと東へ行けば、何があると思う? 死の谷も大峡谷もそっちだ。デスバレー、グランドキャニオン。すごいじゃないか。これがアメリカだ。

もちろん、そんな遠くまではいかないけれど、研究所から東へ、隣町というか、隣の隣の町の閑静なコンドミニウムへ移った。子供が三輪車を喜ぶ年になっていた。その町はアズサといった。英語で書くとAZUSA。そこには「AからZまでとUSAが入っている」、そんなどでかい名前の小さな田舎町だった。

コンドルのいる谷へ

遺伝子の起源を探る、生命の起源への旅。頭の中ではそんな壮大な夢物語が毎日駆け巡っていた。しかし、その世界は実験的な検証ができない。真実かどうか、確証がない。壮大な物語は幻の楼閣かもしれない。大家(たいか)が物言えば、それなりに響くが、駆け出しの若者がどんなに壮大なストーリーをくり広げても、それはたかがいわゆる「大風呂敷」で、科学的真実とは程遠い。しかも、どこに真実があるのか、それを検証する手立てもない。進化論は面白いけれど、科学として扱うには難しい。まだ遺伝子の単離もわずかで、ゲノム解析のツールもない時代だった。

それで、大きく鞍替えをした。神経科学から老化を責める。ターゲットは老化脳。ロサンゼルス滞在の後半はもっぱら脳の老化研究に専念した。南カリフォルニア大学の老年学研究所、そこで初めて自分の研究室をスタートした。そして、それから三十有余年、その時の老化脳研究者の脳がすっかり老化脳になってしまった。「老化脳で老化脳を考える」、今の不肖シンボウの実状なのだが、名実ともに立派な「老化脳研究者」になった。

しかし、当時はまだ、若い脳で老化脳を考えていた。だからまだ勝負になった。研究室では、若いネズミや年寄りのネズミを使って脳の老化研究をしていたのだが、動物園でカリフォルニアコンドルは長命だと聞いた。コンドルの寿命は野生でも60年という。日本の丹頂鶴の寿命は25年というから、こちらのほうがはるかに長生きだ。「鶴は千年」なら「コンドルは二千年」だ。写真でみると、いかにもカリフォルニア霊山の長老という風格がある(図2)。見てみたい。そう思って週末に車を飛ばした。一路、北へ。国道395号線、半砂漠の中を突っ走る一本道。「ゴーノース、ヤングマン!」である。目指したのはモハヴェ砂漠の先のケルン川の支流、ビター渓谷の谷だった。

だが、行けども、行けどもそれらしきものがない。まだカーナビのない時代。簡素な地図をたよりにただただ車を走らせたが、野生のコンドルには、結局会えずじまいだった。

図2 長寿の生き物たち。左からカリフォルニアコンドル、ブリストル・コーンパイン、ガラパゴス亀。

長寿松:ブリストル・コーンパイン

そのコンドルの住む谷の先には長寿の松もある。有名なブリストル・コーンパインだ。樹齢3千年はザラで、中には樹齢4千年を超えるものもある。最高齢は4,845歳とか4,893歳といわれる。メトセラとかプロメテウスといった名前がついた木もあった。メトセラはユダヤの伝説の長老の名前で969歳まで生きたといわれる。この名前を冠した長寿ミュータントの動物としては、カリフォルニア(工科大学)のショウジョウバエがいる。だから、カリフォルニアには長寿松と長寿蝿がいるのだ。

このカリフォルニアの長寿松があるのは、先ほどのビター渓谷よりさらに遠い。国道395号線沿いのビショップという町から西へ折れて、カリフォルニアの背骨ともいわれるシエラネバダ山脈の手前の高地、インヨー山系の奥地にある。延々とドライブして、たどり着いたその長寿松のお姿は、それは想像を絶するもので、長年の風雪に耐え抜いた生命の威力を感じさせるものだった(図2)。それはまさに「辛抱して長寿」の典型、いわば「シンボー松」である。研究者であれば、そのかけらでも拾ってDNAでも調べてみたい、と思うところだが、国立公園なのでそれはご法度である。お会いできて光栄! 一礼して、向きを変えて、長いながい帰路についた。

長寿亀:ガラパゴス亀

植物の世界一の長老はカリフォルニアのブリストル・コーンパイン。では、動物の世界一の長老は?といえば、それはガラパゴス亀である(図2)。名前からすれば、ダーウィンの進化論で有名な南米の孤島、ガラパゴス島に生息する大きな亀である。南米だし、遠いところだから、真の意味での天然物(もの)は私は見たことがない。いわば、養殖物(もの)とでもいおうか、それはサンディエゴかどこかの動物園でみた。見たがほとんど動かない。だから、生きているのを見たのか、死んでいるのを見たのか、それも確証はない。でも、拝顔したご利益はあったような気がしている。動物園の養殖物のガラパゴス亀であっても、長寿亀には違いない。寿命は最大150年という。

亀は爬虫類で、鶴やコンドルは鳥類である。進化的には、脊椎動物は、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、そして哺乳類へと進化してきた。すると、進化の果ての哺乳類はもっと長寿ではないのか、と誰もが思うだろうが、やはり亀のほうが長生きらしい。だが、最近では、北極の大きなクジラや大西洋にいる巨大なサメなどは二百歳とも四百歳ともいわれることもある。人類の寿命もサルより長くなって、人間の最長寿命は120歳。一時、いろいろなところでもてはやされたフランスのジャンヌ・カルマンさん(122歳)の記録は怪しくなって、120歳という壁があることは間違いない。だから人間はどう頑張ってもそれ以上は無理である。あまり欲張らずに、節度をもって生きてゆこう。

長寿への道:老いと寿のはざまで

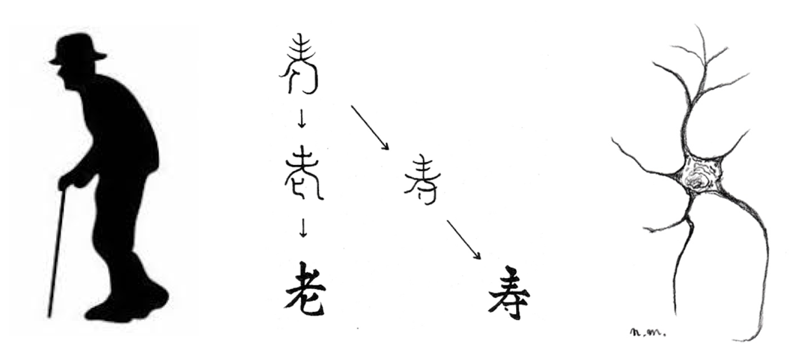

さて、長寿への旅の話だが、少し長くなった。ここら辺で一区切りとしよう。松と亀、日本でいえば、おめでたいことの象徴とされる「松竹梅」と「鶴亀」だが、やはり、「松と亀」が一番で、その長寿にこそあやかりたい「寿」がある。南カリフォルニア大学で初めて自分のラボをもって、脳の老化研究を始めたとき、ふと思ったことがある。その「寿」という文字、それは「老い」と裏腹なのだ(図3)。

老化脳研究の基礎は神経細胞の研究にあった。顕微鏡下で神経細胞、つまりニューロンの形を見ながら、その姿を変える遺伝子を扱う中で、「老いと寿」が重なって見えた。いや、あるところで、「老い」が「寿」に変わる。そんな気がしてきた。「老」の漢字は、白髪のさばけた老人が腰を曲げて杖をついて歩く姿からできた象形文字だといわれるが、そんな姿に見えるニューロンもあった。ニューロンの突起の伸展に影響を与えるような、そんな遺伝子を扱っていると「老」を「寿」に変える、そんなことが可能となるようにも思えたのである。

それから苦節30年、どういう遺伝子がそれを操るのか、ずいぶんと中身が見えてきた。そこらへんのことは前回紹介した『寿命遺伝子』の本にも書いたのだが、それが、かつて「世界に飛び出し科学の最先端に生き」ようとした若者の今の思いなのである。今はまだ杖はつかないけれど、脊柱管狭窄症やら脊柱側彎症と同居しつつ、なだめなだめまだ先に少し期待もしながら前を向いて歩いている。

図3 老いと寿のはざまで。「老い」の文字は老人が杖をついて歩く姿の象形文字。だが、その「老」の文字は「寿」と裏腹である。その形はニューロンにも現れる。(中央のイメージは Mori N, Age & Ageing 22, 5-18 (1993)より)

『第3回 遺伝子の老化:二重らせんとジム・ワトソンの老い』

まずは遺伝子から

前回は「長寿」の話をしたので、今回は「老化」の話をしよう。

生き物は、動物でも植物でも、卵から成長していずれ成熟し、そしてしだいに年老いてゆく。例外はない。みな「老いある世界」に生きているのだ。その生命の基本は「遺伝子」にある。そんなことは誰でも知っているだろう。遺伝子・DNA、それは生命の設計図なのだ。だから、遺伝子がしっかりしないと、生命は危うい。老化のしくみを知る上でも遺伝子がどうなるか? それはとても重要な問題である。遺伝子はどう年をとるのか? それを話す前に、そもそも「遺伝子」がどのように科学のまな板に上がってきたか、それをさっと復習しておこう。

遺伝子の百年 1853-1953:ブリュン、バーゼル、ケンブリッジ

中学校の生物で「遺伝」の勉強をするとき、教科書に真っ先に出てくるのはオーストリア帝国のブリュンの修道院の神父だったグレゴール・メンデルによるエンドウ豆の交配実験だった。メンデルは牧師としての仕事の合間に、教会の裏庭にエンドウ豆を植えた。花の色は赤か白、タネの表面はなめらかかシワシワか、それを区別しながら、いくつもの交配実験を重ねていった。最初の植え付けは1853年だったという。それからしばらくして、日本でいえば幕末の1865年にその町の自然協会で最初の研究成果発表をしている。それが親の「形質」が子に伝わる、1:3とか1:2:1とかの分離比の話だった。いわゆる「メンデルの法則」である。しかし、この発見の重要性は当時認識されず、1900年にのちの科学者によって「再発見」されるまで、ほとんど埋もれたままだった。

一方、のちに「核酸」と呼ばれるようになる化学物質、「ヌクレイン」を細胞からはじめて抽出したのは、スイスのバーゼルにいたフリードリッヒ・ミーシャーである。1869年というから、メンデルの「発見」の数年後のことだった。だが、この時点ではまだこれが遺伝物質だとは考えていない。この核酸については、1900年頃、ロシアから米国へ帰化したフィーバス・レヴィンによって「ヌクレオチド」という単位構造が明らかにされた。さらにDNAとRNAが区別されたり、化学構造も解明されたりしたのだが、素材となる種類がたった4種類しかないことがわかって、生命の情報分子ではなかろうという考えが広まった。多くの科学者はより複雑なタンパク質やウイルスに「生命情報」の根源を求めた。

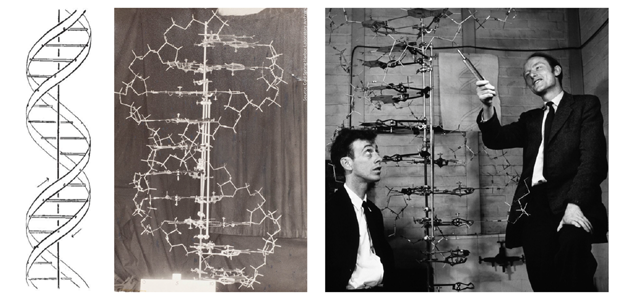

機運が変わったのは1950年頃からである。1951年から英国のケンブリッジ大学にいたジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが、近くの大学でDNAの結晶のX線回折写真をとっていた他の研究者のデータから発想を得て、いわゆる「二重らせん」というダブル・ヘリックス構造を明らかにした。その姿形は、生命がゆるぎなく繋がっていくことを確信させるものだった(図1)。1953年の4月25日の英国の科学雑誌ネイチャーに掲載されたたった1ページ半の論文は、20世紀の生物学史上もっとも重要な論文のひとつだといわれる。

図1 ワトソンとクリックによるDNAの二重らせんモデル(1953年)。

こうしてDNAの姿形が見えてきた。それからしばらくして、科学者たちは遺伝子のひとつひとつを釣り上げる技術を手にした。いわゆる「遺伝子クローニング」の時代になって、生命科学は様変わりした。そんな時代の変化を、英国の科学者シドニー・ブレンナーは ”Before Cloning, After DNA” と形容した。つまり、生命科学における紀元前(BC)と紀元後(AD)を分けたのだ。メンデルがエンドウ豆の種を蒔いてからちょうど百年目、DNAはついに「遺伝情報」を担うにふさわしい姿としてその「二重らせん」構造が理解されるようになった。

二重らせん:生命の糸と絲

「二重らせん」構造は、よく「生命の糸」と形容される。親から子へ、子から孫へ、生命をつなげる。そのしくみを彷彿とさせる、シンプルでありながらとても美しい形をしている。よく物理学の根本的な原理はすっきりとした単純な数式で表示できるといわれる。凡人にはおまじないのようだが、「E=mc2」、かのアインシュタインの方程式などは、その代表だろう。こちらは生物学の根本原理である。

実は、原理という意味では生物学には「セントラルドグマ」というものがある(図2)。DNAの二重らせんに端を発して、RNAを写し取り(転写)、それがタンパク質に変換(翻訳)される、というものだ。この最初のDNAがくるっと回る、それは「複製」を意味しているのだが、ひとつのDNAをコピーして、まったく同じものを次の世代に受け渡す、それが可能となるとてもシンプルな形として、この「二重らせん」は受け入れられた。

図2 セントラルドグマの概念図。1958年頃、フランシス・クリックを中心に編み出された生物学の基本原理。

一時よく街に流れた中島みゆきの「絲」という唄がある。縦の糸と横の糸、それが織りなすのは人との出会いであったり人生なのだが、その大元にはそれぞれの人の遺伝子DNAがある。その糸が「二重の絲」なのだ。

相補性:補い合う命

DNAの糸は、縦と横ではない。それは上へ向かう糸と、下へ向かう糸だ。その上下への絲が絡み合う。それぞれは全く同じもののように見えながら、本当は違う。大事なのは「等価」とか「平等」ではなくて、「相補的」という概念だ。上への糸と下への糸は互いに「相補」するもの、それが大事なことだった。

これは思うに、男と女のようなものだ。人生を紡ぐには、同じようで同じでない、人としては同じなのに、何か根本的に違う、そんな存在が違いを確かめ合うように、そしてあい補い合いながら人生を紡いでゆく。そんな姿が、この「二重らせん」の中に読み取れる。最近はよく「男女平等」が叫ばれるが、「男女相補」こそがあるべき姿のような気がしてならない。それぞれに役割があるのだ。個々人の個性をよしとするように、男と女の個性をよしとする、互いにないものを補い合って、それで完結する。人生とは、生命とはそんなものだ。

らせん階段:ATとGC

DNAの二重らせんを結びつけているもの、それはATとGCの階段である。一捻りのらせんの中に十の階段がある。その階段のひとつひとつがATかGCのペアリングなのだ。らせんの横の繋がり、ペアリングも大事だが、縦のつながり、すなわちいわゆるAGCTのランダム(そうにみえるが実は秩序立った)配列はさらに大事だ。というのは、それこそが「遺伝情報」を保持するものだからだ。

らせんの縦のつながり、どこまでも続くその道は、ジャックと豆の木の蔓のように、天までも続く。というのも、一個の細胞のDNAは引き延ばせばおよそ2メートル、そして一人の人間の身体を構成する細胞数は40兆個ほどだから、単純に一人の人間のDNAをすべて繋げてみると、それは地球と太陽の間を200往復する。つまり月へ届くどころでなく太陽もすり抜けて太陽系の彼方へ突き進んでゆくことになる。そんなすごい量のDNAを、私たちはふだん何気なく駆使して生きているのだ。

遺伝子の老い:サビと化粧

そんなDNAも人の一生の間にいろいろな変化を受ける。以前書いたことだが、「コンサートホールにも四季がある」ということだ。細胞は老化すると酸化しやすくなる。鉄がサビるようなものだ。DNAの中では特にGというグアニンの酸化が起きやすい。また放射線などの影響で糸が部分的に切れる。そんなダメージも老化とともに蓄積する。それらを直そうとする反応、つまり「修復系」も働くのでさほど深刻にはならない。ただし、それがうまくいかないときもある。

一方でCというシトシンには、老化とともに「メチル化」という化学修飾(いわば化粧)が頻繁に入る。その頻度は年齢とともに増える。そうなるとクロマチンと呼ばれるDNAを含むタンパク質との複合体は「固い」状態になって、DNAの情報の読み取りがしにくくなる。つまり遺伝子発現が「抑制」されがちになるのだ。とはいいながら、一方では遺伝子発現が「漏れる」というか、本来発現してはいけないようなものが発現されてしまうといったおかしなこともおこっている。これはいわば、尿が出にくい、と思いながら、尿漏れもする、そんな感じだ。要は、「制御系が甘くなる」のだ。細胞の核の中での制御装置の精度が老化とともに緩んでゆく。

この遺伝子のメチル化修飾は加齢とともに進む。つまり遺伝子レベルでの老いの記録となる。例えていえば、遺伝子レベルでの「年輪」のようなものだ。遺伝子の端っこにおこるので「エピジェネティック・クロック」ともいわれる。いわば「エピゲノム時計」だ。この変化を追えば、その人の生物学的な年齢を推定できる、という考え方もある。

染色体の老い:テロメア短縮

以前の『老いなき世界』の議論で強調されたのはエピゲノムの調節系だった。それは遺伝子の「メチル化」やクロマチン(染色糸)での「アセチル化」などの修飾、いわば「遺伝子の化粧」、「エピゲノム修飾」だった。しかし、遺伝子の老化でもっとも明瞭なのは「テロメアの短縮」といわれる現象だ。たくさんの遺伝子がよりあつまった染色体、その末端が老化とともに短くなる。テロメアDNAと呼ばれる反復配列が細胞の分裂ごとに切れてゆくのだ。そしてあまりに短くなると、細胞はもう分裂できなくなってしまう。いわゆる「細胞老化」だが、細胞の分裂ごとに、チケットが切り取られる。私たちは「生命の回数券」を少しずつ切り取りながら、生命をやりくりしているようなものだ。

ワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造の発見からほぼ30年後、遺伝子の老化に関して、「遺伝子の化粧」(エピゲノム時計)と「テロメアの短縮」(生命の回数券)という老いの姿が見えてきたのだった。

ケンブリッジとアメリカ:30年後の「おいしい」

そんなことがわかってきた1980年代の半ば、林望氏、つまりリンボウ先生はケンブリッジ大学の図書館で日本の古文書と格闘していた。不肖、シンボウはというと、ロサンゼルス郊外の研究所で遺伝子進化の夢物語を追い求めた。それぞれの小さな研究の世界でも、イギリスは美味しく、アメリカも美味しかった。(前回の話、参照)

研究者としては駆け出しの時代だったが、そんな時に、私は運良く、かの「二重らせん」のワトソン先生にも、クリック先生にも会うことがあった。カリフォルニア工科大学(通称、カルテック)でのひと時だった。それぞれ、別の日に講演に来られたのだが、どちらからも強烈なオーラが放たれた。そうして絶大なる感化を受けて、私はその後もずっと「遺伝子」と関わりながら生きていくことになった。

而立・還暦・卒寿

30にして立つ、60にして振り返る、90にして去る、ということだろうか、人生にはそれぞれの節目がある。いまは「人生百年時代」といわれるから、無論、堂々と百歳の自分を思い描いてもいいのだが、自分的にはやや謙虚に、90歳でも御の字と思っている。米寿を超えて卒寿まで行けたら、それはすばらしいことだ。誰もがいうことだが、理想は80歳代でも元気に歩いていることだろう。

「先のことはわからない。」カリフォルニアの大学の広大な芝生の中の小道をたまたま運良くワトソン先生と二人きりで歩きながら、恐る恐る言葉を交わした。その日から、再びワトソン先生に会う日があろうとは、全く想像もしていなかった。

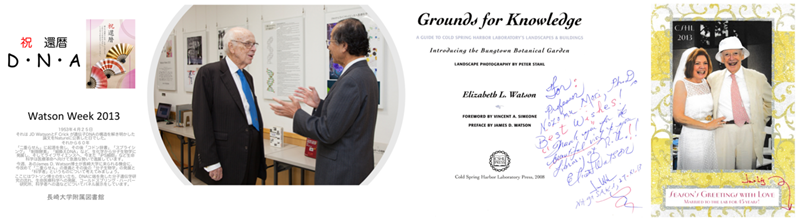

還暦DNA:拝啓ワトソン先生

1953年の「二重らせん」からちょうど60年目の年だった。日本の西海岸の大学で、少し先輩格の先生と居酒屋のカウンターで研究の雑談をするうちに遺伝子談義に熱がこもって、いつのまにかワトソン先生を呼ぼう、という話にまで盛り上がった。そして、学長招聘の形でワトソン夫妻を4泊5日で長崎へ招待する、という話にまでなってしまった。医学部生への講義や、全学での講演会の他に、大学の附属図書館ではちょうど私が館長でもあったので、大々的に「ワトソン・ウィーク」と称して展示と講演会と映写会も含めていろいろなイベントを走らせた。そんな中で、恐れ多くもワトソン先生に少しばかり御前講義をした。60年目の節目、「還暦DNA」の話。2013年、ちょうど「二重らせん」の年からの「還暦」祝いの年だった(図3)。

ワトソン先生(愛称はジム)はいつも夫人のエリザベスさん(愛称はリズ)と一緒だった。とても若い、秘書のような感じの方だが、植物に関心が強く、大学の図書館でお見せした江戸時代のシーボルトの大型本『日本植物誌』の図譜にいたく感動しておられた。ワトソン先生は講演をし、テニスをし、そしてたくさんの握手とサインをして、限りないオーラを振りまいていかれた。夫人からはお礼にと、ワトソン先生が名誉所長をされているニューヨーク郊外の研究所の風景と樹木の本『知識の土壌』をいただいた。その扉のメッセージには、ワトソン先生の署名も、また「二重らせん」のイラストも添えてあった(図3)。その年のクリスマスカードは、冗談だろうが、二人のウェディングの姿だった。自分にはこれこそが「人生の二重らせん」のように思えてならなかった。

図3 還暦DNA。左から、長崎大学附属図書館での還暦DNAの展示パネルの扉、ワトソン先生への「還暦DNA」の御前講義(2013年11月26日)、ワトソン夫妻のサイン入りのCSH研究所の樹木の本、ワトソン夫妻からの2013クリスマスカード。

朝顔の蔓:ワトソン先生の百寿への道

その時のワトソン先生は85歳だった。今はもう「卒寿」をも卒業された。目指すは「百寿」である。今でも趣味のテニスを欠かさない。健康長寿の鏡のような方だが、その根本には、いうまでもなく、健やかなるDNAがある。遺伝子こそ健やかなるべし。

長崎でのお別れの時に、ワトソン先生へは明治時代の古写真の複製を差し上げた。小川一真の撮影とされる朝顔の写真である(図4)。朝顔には蔓がある。ジャックと豆の木の蔓に比べればか細い蔓だが、これも「二重らせん」だ。そして傍には明治の時代の和装の女性がさりげなくたたずむ。年老いたワトソン先生だが、それこそが重要と思われたようだった。

さて、それからしばらくして2016年の秋に面白いニュースがあった。アサガオのゲノムプロジェクトが完結したという。「朝顔の遺伝子」、そのすべてが明らかになった。やってのけたのは日本の研究グループだ。岡崎の基礎生物学研究所を中心に、慶應大学と九州大学の共同研究の成果だった。43,000個もの遺伝子のうち70個ほどがアサガオの色形を決める。中にはトランスポゾンといって「動く遺伝子」もある。それによって変幻自在。とても鮮やかな色と形が日本の夏を彩ってくれる(図4)。なんだか百年後の、いや150年後のメンデルの実験のような気がしないでもない。時代が変わっても、人の興味や感動は同じなのだ。

図4 ワトソン先生へのお土産写真(左):小川一真の作とされる(長崎大学附属図書館所蔵)。朝顔の花の多様性は遺伝子によって生み出される(右)。「アサガオの全ゲノム解読」のニュースのホームページ(基礎生物学研究所)より。

ワトソン先生の「二重らせん」の発見の物語は、時に「オリンポス山へのはや登り」とも揶揄された。まさにそれで科学界のオリンピック、ノーベル賞の金メダルをとったのだが、先生はそれも売り払ってしまった。メダルはあろうがなかろうが、真実は残る。それで十分なのだ。「二重らせん」の概念、それはともすれば永遠に老いることなく、ワトソン先生の百寿への道をそっと照らし続けるのだろう。

暑い夏、朝顔市のたつ7月。入谷でも不忍池でも、そんならせんの遺伝子を思いながら、艶やかな朝顔を眺めつつ、そぞろ歩きでもしてみたいものだ。でも、いまだに長引くコロナ禍の中、今年の朝顔市は「無観客」なのだろうか? せめて密を避けての宵のウォークは許されてほしい。ごく普通の日常が戻る日は、まだまだ遠い。

『第4回 身体の中の五輪』

Tokyo 1964

壇上に一台の小さな白黒テレビがあった。全校生徒が体育館の床に膝をたてて座っている。不肖シンボウは、まだヒヨッ子だった。五年生の列の一番うしろのほうで、ほとんど見えない遠い画面をみつめていた。東京オリンピックの開会式の時間だった。最後の聖火ランナーが長いながい階段をひたすら駆け上る。そして、最上段でこちらを振り返って、高々とトーチを掲げる。右へ向いて、静かに一礼をするかのような短い時間。一瞬の静寂。そして、ボワっと聖火台に炎が燃え上がった。航空自衛隊の飛行機が大空に五つの大きな輪を描く。全国から集められた伝書鳩が一斉に空へ舞った。その日、地方の小学生だったシンボウ少年は、今もうとうに還暦をすぎている。長い時間だったと思う。

五輪の色は、青、黄、黒、緑、赤。地球上の五大陸、その連携を象徴している。いや、大陸の連携というより、人種の連携を意図しているのだろう。見かけは少し違っていても私たちはひとつ。そんな思いを強くする4年に一度の世界のスポーツの祭典である。

あの頃の日本は皆がひとつだった。いわゆる高度成長期の真只中で、多くの人が「中の上」を意識していた。日々の生活が少し上向く中で、みなが先への希望を信じることができた。そして何よりも、万人が一緒になって「東京五輪」の開催を喜び、また誇らしく思っていた。

Tokyo 2020

だが、今の五輪はさまざまな不協和音の中でずるずると突き動いている感が否めない。残念ながら、皆が望む形、万人が喜べる形での「祝典」にはなっていない。復興五輪のはずが、コロナ禍の中、それも人々の感染状況からするとまさに「第五波」の最中で、最悪のタイミングで、もはや調整も歯止めもきかなくなってしまっている。

少し「複雑」だったのは、7月23日の晩、無観客で行われた開会式において大会名誉総裁としての天皇陛下のお言葉の中で、陛下は開催にあたっての厳しい現状に配慮して、前回の「オリンピアードを祝い」(1964)のところを「オリンピアードを記念する」(2020)と表現を変えておられたのだが、その英訳のほうでは、従来のまま「celebrating」とされたという。これでは今上天皇のご苦心の念が国際的には伝わらないではないか。東北地方ではいまだ完全復興の気分にはない、という人もいると聞くし、昨年からずっとまだ出口のみえないコロナ禍の中で苦戦を強いられている人は飲食業界に止まらず、また首都圏に限らず、全国的にも大勢いる。

だが、走り出した以上、最善を努力するしかない。私たちが言うまでもなく、選手たちはこれまでの4年間、あるいは5年間、毎日この日のために、壮絶な鍛錬を続けてきているのだから。

身体の中の五輪

世界一をめざす。それはスポーツの世界も科学の世界も同じだ。別に虚栄心からではないのだろうが、一番をめざす。最初の発見、最初の成功、それは必ず人の役に立つ。すぐには役に立たなくても、新しい理解にはつながる。自然界の不思議に答えを与えて、真実に迫る。「リンゴが木から落ちる」、「それでも地球は回っている」、そんなあたりまえのことが私たちの世界観を変える。

歴史上のおびただしい数の科学者や医者が発見したことで、いま私たちは人間のことを、自分のことを、とてもよく理解できるようになった。人体のなりたち、生きることの意味、健やかへのヒント、それはすべて過去の医学に根ざしている。「五輪」という視点で人体を振り返れば、その中にはいくつもの「輪」があることに気づく。

たとえば、喉の奥には「ワルダイエルの咽頭輪」というのがある。ドイツの解剖学者ウィルヘルム・フォン・ワルダイエルの名前だが、舌べらの奥で喉を囲むようにリンパ系の組織が円形に並んでいる。流行り風邪でよく「扁桃腺が腫れる」というが、喉の奥にはいくつもの扁桃腺が輪のように並ぶ。呼吸の入り口で病原体を抑え込む生体防御の最初の砦だ。

生きるには「血液の循環系」は必須だ。心臓を中心としたこの系なしでは生きてゆけない。心臓から肺への小さな肺循環も酸素の取り込みに重要な働きをする。この体循環の輪と肺循環の輪を指摘したのは英国の医師、ウィリアム・ハーベイだ。また、血液循環のからみでいうと、脳底部に「ウィリスの動脈輪」という輪状構造がある。脳への血液供給の入り口なのだが、血管の一部がつまってもその輪状の迂回路で確実に血液が流れるようにできている。17世紀、ウィリアム・ハーベイは英国王ジェームズ一世の、またトーマス・ウィリスは、英国王チャールズ一世の王室医師としても仕えた人だ。

少し、余談だが、ウィリアム・ハーベイは、晩年、1635年にある人物の「検死」に携わっている。伝説の長寿人、トーマス・パー(1483-1635)を看取ったのだ。152歳まで生きた「とされる」伝説の超老人である。裏に立派な肖像画を配した網目模様のどっしりとしたウィスキーボトル「オールド・パー」を愛用される御仁はよくご存知であろう。その「長寿の秘密」を解き明かそうとしたに違いない。時の英国王、チャールズ一世もそれには興味津々だったと思える。畏れ多いことに、このトーマス・パーはその死後、英国王チャールズ一世の計らいでウェストミンスター寺院に葬られている。時の詩人、ジョン・テイラーはこう詠んだ。「老いたる、老いたる、いとも老いたるこのおのこ、トーマス・パーの齢と長寿」。トーマス・パーは誰もがあやかりたい、生きたる寿老人だったのである。

さて、生きるための代謝を分子のレベルで考えると「クレブスサイクル」というのもある。細胞のエネルギーを作り出すシステムなのだが、細胞内のミトコンドリアという化学装置の中で、糖分からとった栄養を小さな分子に変換しながらエネルギーATPを作る。ひとつの回転モーターのように代謝産物に終わりのない効率的な仕組みだ。トリカルボン酸を起点とするので「TCAサイクル」ともいう。ハンス・クレブスはこの目に見えない仕組みを発見したドイツの化学者だ。

二十世紀になると脳科学がずいぶんと進んだ。私たちの知的活動はすべて脳で行われる。学んで覚える、いわゆる学習・記憶、それを可能とするのは脳の海馬という組織なのだが、それを中心とした神経回路に「パペッツの回路」がある。海馬から乳頭体、そこから視床を経て辺縁葉をまわって海馬へ戻る、永遠の八の字のように回り続ける回路だ。このニューロンの輪が私たちの記憶を可能とする。

このように私たちの身体の中にはいろんな「輪」が潜んでいる(図1)。ここに挙げたもの以外にもいろんな輪がありはするが、この五つが要だろう。今月から21世紀の「東京五輪」が始まる。世界屈指のアスリートたちの身体の中で、この五つの輪がうまく回って、最善の結果に繋がることを期待して祈ろう。

図1 「身体の中の五輪」。これらがうまく回り、またうまく絡み合うことが私たちの「健康長寿」を支えることになる。

Paris 1924

もうずいぶん前に『炎のランナー』という映画を見たことがある。昔のパリ五輪へ向けての英国のケンブリッジとスコットランドにいた4人の若者の人生を縦横にからめながら、それぞれが切磋琢磨する日々と英国チームとして一丸となって世界へ挑む、その挑戦までの日々を描いたものだった。その冒頭は、年老いたリンジーとモンテギューが、かつての英国アスリートとしての同僚だったハロルド・エイブラハムの追悼のミサに参列する場面からだった。年老いた二人が手を携えあいながら腰をかがめて静かに歩む。そんな中で、若かった昔の姿が脳裏に蘇ってくる。海辺を裸足でかける若者たち。そのはつらつとした姿を背景にヴァンゲリス作曲の重いビブラートを効かした曲が深く心に響く作品だった。

この映画の時代背景は、1924年のパリ五輪へ至るまでの数年間だから、まさに今からちょうど百年前の物語である。伝統と格式高いケンブリッジ大学へ入学した、ある意味ではよそ者のユダヤ系のハロルド・エイブラハムと、スコットランドで布教に励みながら神のために走るエリック・リドル。この二人の短距離走者は、それぞれの人生の中で走ることの意味を見出してゆく。単に勝ち負けではなく、自信も挫折も、すべてをひっくるめて、周囲の人々とのふれあいの中で己と人との人生の機微が交叉する。

邦訳の『炎のランナー』の原題は『炎の戦車(chariots of fire)』だった。チャリオットとは古代ギリシャ・ローマで戦闘に使われた4頭立ての二輪馬車のことで、古代オリンピックの競技の中に、この戦車レースも含まれていた。

Paris-Tokyo 1936晩秋

先日、脊振山(せふりやま)を徘徊した。ローカルな話で恐縮だが、これは福岡県と佐賀県を画する標高1055メートルの駿峰である。この山頂の裏側、といっては語弊もあるが、佐賀県側へやや下ったところにひとつ、大きな石碑がたっている。記念碑、といってもこれは「墜落」の記録である。1936年の晩秋、11月15日にパリを飛び立った飛行機がその4日後、19日に悪天候の中、ここに激突したのだった。飛行士はアンドレ・ジャピー(Andre Japy, 1904-1974)。飛行機はコードロン・ルノー・シムーン(C631型機)という赤色の翼の航空機である。もともとは4人乗りの飛行機をジャピーは単独での長距離飛行用に改良して、いくつもの大陸横断の飛行記録に挑戦していた。この時はパリから東京を目指す飛行で、19日の朝、中継地(給油地)の香港を飛び立って、長崎の野母崎から九州の上空を飛んでいた。嵐の中だったという。雲の合間から突然、黒い山容に出くわして操縦桿をフルに引いて上昇を試みた。あとわずかに高度が高ければ、おそらくこの脊振山を飛び越えて、難なく福岡の湾岸の雁ノ巣(がんのす)の飛行場に降り立てたはずだった。給油して、そこから東京へ、最後のフライトに臨んで、パリー東京、15,000kmの単独最速飛行の記録を打ち立てたことだったろう。ちなみにジャピーは、この日の夕刻から深夜にかけて、爆音を聞きつけた村人たちに助け出されて、九州帝国大学の病院の医師たちによって治療され、最後は大分の温泉療養で回復して翌年の春にフランスに戻った。

東京までは幻の記録となったが、それでもアンドレ・ジャピーはフランスと日本を75時間15分で結んで、単独飛行の大記録を打ち立てた。1930年代、日本で言えば戦前だが、アンドレ・ジャピーは数々の飛行記録を打ち立てている。興味深いことに、ジャピーに対抗して記録を焦った男に、アントワード・サン=テグジュペリ(1900-1944)がいた。1935年にジャピーのうちたてたパリからハノイの記録を破ろうとしたのだが、あえなく途中サハラ砂漠に不時着して、なんとか一命をとりとめた。そんな体験が『星の王子さま』になっているという。

ジャピーの飛行機もサン=テグジュペリの飛行機も、ともにコードロン・ルノー・シムーン。ジャピーのは「赤い翼」だった。言ってみれば、『炎の翼』だ。飛行機による大陸横断や長距離飛行は、オリンピック種目にはならなかったが、これも世界屈指の先頭争いだった。オリンピックの理念には、その根底に「より速く、より高く、より強く」というものがある、ラテン語で「citius, altius, fortius」という。アンドレ・ジャピーの『炎の翼』が目指したのは、それだったし、パリ大会で『炎のランナー』たちの目指したものもまさしくそれだった。

Tokyo 1940 & 2020 混迷

さて、ジャピーが脊振山に落ちた1936年、その年の夏はベルリン五輪だった。まさにナチスの政治色一色の大会となって国際的にはのちにかなり批判をあびた大会となった。そんな中で、次の1940年の大会は東京五輪が予定されていたという。しかし、1937年に日中戦争が勃発して、その軍事衝突が国際的な非難をあびて、大会招致を辞退せざるを得なくなった。そんな過去を背負っての Tokyo 2020。開催へのこだわりは、こんな複雑な歴史にもあったのかもしれない。

走り出したら、もうとにかく、前を向いて進もう。いざ、世界一へ! 頑張れニッポン! アンドレ・ジャピーも天国から今の日本を遠く見ながら、きっとそう応援してくれているだろう。悪天候の中でも、自らの判断を信じて前へ進む。九州の上空で、当時の彼にはそうするしかなかったのだ。

脊振の山から降りて、アンドレ・ジャピーの晩年が気になった。彼は母国へ帰ってからどうしたのだろう? 調べてみると、第二次世界大戦中、フランス西北部の町の空軍基地で航空兵の指導にあたっている。そして、戦後もそれを続けた。きっと勇敢な航空兵を幾人も育て、彼の下から大空へ飛び立っていったことだろう。ジャピーの墓標はパリ16区のパッシー墓地にある。シャンゼリゼ通りにほど近い、都心部の閑静な高級墓地である。画家のマネや作曲家のフォーレやドビッシーもそこに眠る。没年は1974年、ジャピーも目にしたであろうパリ五輪からちょうど半世紀、その10月10日。以前の東京五輪から十年目の開会式の日、それが命日だった。なにやら不思議な巡り合わせが漂っている。

『第5回 細胞の老化:自食と自浄とライフスタシス』

無辺の波下の生命は

海中深く真珠色に輝く洞窟で 生まれ育まれた

原初の形態は 顕微鏡でも見えぬほど小さく

泥の中をのたうち 水の中を突き進む

やがて世代を重ねるうちに

新しい力をつけ 体も大きくなる

そこから無数の植物が誕生し

鰭や脚や翼をもち 呼吸する仲間も登場した

Erasmus Darwin, The Temple of Nature (1803)

細胞:生命のゆりかご

これはエラズマス・ダーウィン(1731-1802)による晩年の著作、『自然の殿堂』と題した詩の一節である。医師にして自然科学者でもあった彼は、いわゆる「進化論」で有名なチャールズ・ダーウィン(1809-1882)の祖父だった。あの進化論よりも半世紀ほども前に、すでに進化的な考え方が根付いていた、あるいは芽生えていたことに気づかせてくれる。しかも、最初の生命は小さな単細胞であったことを予見している。

生命を宿す小さな部屋、英語では「セル」(Cell)と呼ばれるこの最小の生命単位、「細胞」は38億年も前の地球上で誕生したと考えられている。生まれた場所として有望なのは、深海に潜む熱水噴出孔、海底の活火山の噴泉のようなところ。ただし、ほどよい温泉ではなく煮えたぎるホットスポットだ。現代科学の最先端での推測も、もう二百年も前のエラズマス・ダーウィンの洞察とさして変わりはない。

原初の生命体は自由だった。いくらでも増え、また変わり行くことが許された。「増殖と変異」、それは昨今の新型コロナウイルス禍における最大の脅威なのだが、それは生命たるもののロバストネス(頑強性)の真髄でもある。増殖すること、それは(前々回みた)遺伝子、DNAが「複製」することが基礎にある。二重らせんがほどけては再び2組の二重らせんとなる。母なる糸と娘の糸。生命の原理の中心部、セントラルドグマの根幹で自分と同じ分身を作る、そのステップなのだが、妙なもので「正確な複製」がなされることが基本なのに、時に「変異」という「複製のエラー」が起きることこそが「進化」の原動力なる。ミスやエラーが起こって初めて、生命体は「進化」するのだ。ウイルスも今、そうして着実に「進化」している。だが、原始の地球上ではすべての生命に、それが自由に許された。

ところが、生命が進化した果てに多細胞化して組織化すると、今度は「抑制」が必要となる。がまんしてこらえないと生命が危うくなるのだ。そうして、ある意味では不自由な生命体の中で統制がとられた。自らの身体の中で細胞が勝手に増殖し変異しだすと、癌や奇形への分化がおこる。それは進化どころか、自らを危険に追い込む。だから勝手な「増殖と変異」は許されない時代となってしまったのである。

液滴から液胞へ:コアセルベートとオートファジー

不肖シンボウがまだ学生だった頃、生命の進化、特にその「起源」を考える起点はソビエト(現在のロシア)の科学者アレクサンドル・オパーリン(1894-1980)の「コアセルベート」という考え方だった。膜状の液滴がくっついたり離れたり、無生物の構造体が生き物のように振る舞い始める。その先には「自己組織化」の概念があった。やはりソビエト出身の化学者、イリヤ・プリゴジーン(1917-2003)の散逸構造という考え方だった。それが最初の「細胞」が形作られるイメージとなった。ただし、ここに遺伝子やDNAの考え方はない。だが、これが自由な生命体の根源と考えられた。

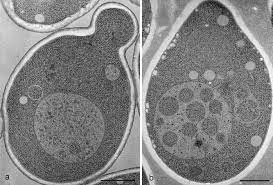

一方で、今、細胞レベルでの老化現象を考える時、重要なキーワードに「オートファジー」がある(図1)。コアセルベートを知らなくても、たぶんこちらは聞いたことがあるだろう。大隅良典(東京工業大学栄誉教授)の2014年のノーベル賞であっという間に巷に浸透した生命科学の専門用語である。その和訳は「細胞自食」だ。細胞が細胞を食べる。何とも意味深な言葉だ。これは細胞内でのリサイクルシステムで、エコな細胞を維持する原点ともなる。これがなければ、おそらく効率的な生命体の維持は無理で、大きな時間スケールでの進化というようなものもなかなかおこりえなかっただろう。

図1 酵母のオートファジー現象。細胞の中の大きな円形の液胞のすぐ横(左)や、その内部(右)に小さな膜様構造が出現している。いずれも酵母細胞を「飢餓」状態にしたもの。栄養源がなくなるとこの「泡のダンス」が誘導される。そしてこの「泡」の中のものがすべて消化される。2014年のノーベル賞の発表に使われた電子顕微鏡写真。

このオートファジーにも「大・中・小」さまざまな分類がある。マクロオートファジー(大)やミクロオートファジー(小)、それとシャペロン介在性のオートファジー(中)などだ。細かく見ればしくみや役者はいろいろだが、概して言えば、細胞内の液胞のダイナミズムによる細胞の若返り戦略である。古くなった構成物をガバッと処理して新しいものに作り変える、そんな「再生」へむけての老廃物処理システムだ。

興味深いことに、コアセルベートもオートファジーも小さな液滴や液胞という、くるっと包み込んだ膜系のダイナミズムが誘発されることが重要だ。生命の起源、つまりは細胞が生まれることも、また私たちの身体の中での細胞の老いの防止も、そんな液滴や液胞という泡(バブル)のようなものの振る舞いの良し悪しによるということになる。

細胞の老化要因

実は、細胞の老化要素としては、オートファジーはその一面にしかすぎない。というのは、従来、細胞老化の原因として有力視されていたのは、(1)テロメア短縮、(2)ミトコンドリアの酸化ストレス、(3)老化マーカーの蓄積、(4)タンパク質の変性凝集、(5)老年性分泌現象などで、細胞老化のしくみは単一な原因ではなくさまざまな要素がからんでくる。

中でも1990年代から最も重要視されたのは、上の(1)「テロメア短縮」という現象だった。染色体末端が細胞分裂ごとに短くなって、60回ほども分裂するとテロメアが短くなりすぎてもう限界に達するという、いわゆる「分裂寿命」「ヘイフリック・リミット」のしくみである。これについては、前々回、DNAの老化でも言及した。

しかし、それが問題になるのは「分裂性の細胞組織」であって、「非分裂性の組織」ではそれは意味をなさない。たとえば、脳内の神経細胞(ニューロン)や筋肉の細胞はいずれも大人では分裂しない。つまり「非分裂」なので、「テロメア短縮」では神経細胞や筋肉細胞の老化は説明できないのだ。だから、脳や筋肉の老化は、これとは全く別のところに原因があるはずなのである。その視点からすると、(2)ミトコンドリアの酸化ストレスや、(4)タンパク質の変性が大事になってくる。

この(2)ミトコンドリアの酸化ストレスと(4)タンパク質の変性、それを防御するしくみが「オートファジー」に他ならない。酸化でダメージを受けたミトコンドリア、それを処理するのは「マイトファジー」というオートファジーの一種だ。また、一般的に、立体構造が崩れた変性タンパク質を処理するシステムは、プロテアソームの系とオートファジーの系があるが、その双方を含めて「プロテオスタシス」と総称する。どちらも細胞内で機能するタンパク質の品質管理のシステムとしてともに重要なものだ。だから、(2)でも(4)でもオートファジーが老化防止に効くことはまちがいない。

オートファジーの活性化による老いの防止

最近の研究結果からすると「オートファジーを活性化することは老化防止につながる」と考えられている。逆にいうと、「オートファジーを阻害すると老化が進む」ということだ。要はゴミ処理を邪魔しない、というか、積極的にゴミ処理をしなさい、ということだ。身辺を清潔に保つ、それが健康へつながる。

それも、思い立ってちょっとやる、というのではなく、定常的に、日常的にやり続けることが大事だ。研究畑ではよく「恒常的な」というが、単発的なものでは効果がうすいということだ。考えてみれば当たり前のようにも思うだろう。三日坊主はダメで、「継続は力なり」なのだ。

「運動」と「食」刺激による老廃物処理と再生促進

最近、このオートファジーを活性化することで健康長寿をめざそうという動きが、ある種のブームのようになってきている。たとえば米国で出ている本などをみていると、実に多様なオートファジーの応用本がある(図2)。その多くは「食」と「運動」とのからみを説いている。「食事制限とオートファジー」、「運動とオートファジー」などだ。

図2 オートファジー関連本やネット情報の数々。その中には「間欠断食」と「運動」の推奨が多い。オートファジーの活性化が健康長寿へとつながる。

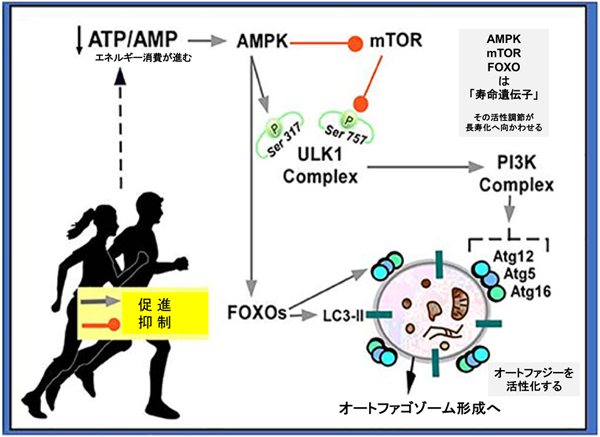

要は、部分絶食や運動刺激による一時的なエネルギーの枯渇がオートファジーを誘導する(図3)。細胞内部でのエネルギーレベル、ATPレベルだが、運動でそれが消費されると、細胞は自らを改変してエネルギーを生み出そうとする。運動は肉体改造をすると同時に、細胞変革をも誘発する、ということだ。スポーツやエクササイズは、そんな具合に、身体の健康維持に寄与する。

図3 運動刺激(スポーツやエクササイズ)はオートファジーを促進する。そうして細胞の健康を維持する。寿命遺伝子を活性化して、長寿化へ向かわせる。

食事についてのキーワードは「間欠絶食」(インターミッテント・ファスティング)である。これは、もともとは「カロリー制限」の考え方の範疇なのだが、定常的に3割カロリー減を心がけるというより、食べる時と食べない時の大きな波間で時々「ひもじい思い」が入ること、を推奨している。要は、「ちょこっと飢餓」、「プチ断食」の勧めなのだが、いつも3割減に慣らすよりも、時に強い「ひもじさ」がオートファジーを活性化する刺激になる、という研究成果にもとづく解釈だ。

飢餓とオートファジー

実は大隅先生がまだオートファジーの概念にたどりつく1990年よりもずっと前、顕微鏡下でのある現象に注目していた。単細胞の酵母の細胞を「飢餓状態」におくと、細胞の中の液胞がなぜか不思議なダンスを踊り出す(図1参照)。その姿をみて、若い頃の大隅先輩は日々興奮していた。それがオートファジーの現象だと当初は全く知らずに、その躍動に魅了されてひたすら地道な研究を続けた結果が、あの「細胞自食」、「オートファジー」にかかわる一連の遺伝子探索でのノーベル賞につながったのである(図4)。

図4 第28回日本老年学会(大阪国際会議場、2013年6月4日)懇親会での大隅良典先生と当時106歳の昇地三郎先生(福岡教育大学名誉教授、しいのみ学園名誉園長)。大隅先生を基調講演に、先生を市民講演会にお呼びした時のもの。ノーベル賞受賞前だが大きな成果を予感したのか、なぜか皆万歳をしている。中でも大隅先生の手が一番元気だった。右はその2年半後、2016年の10月4日、ノーベル賞受賞を報じた新聞記事(長崎新聞)。「ひたすら突き詰める人」、不肖シンボウが昔の思い出をコメントしている。

細胞自食から細胞自浄へ

オートファジーを活性化すると細胞の老化を防げる。要は、細胞を浄化して若返る。ただし、細胞全体が若返ったわけではない。オートファジーは細胞の中の古くなった一部の構成物をガバッとひとまとめにして分解し、再利用させるエコシステムなのだが、細胞の遺伝子などはそのままだ。だから、全部が若返るわけではない。それでも、身体の一部が若返る、そんな感じになる。それは分裂する細胞でも分裂しない細胞でもおこる。だから、分裂細胞のテロメアによる老化制御より活用性が高い。普遍性が広がる。

オートファジー、つまり「細胞自食」は「細胞自浄」につながるのだ。そうして細胞をクリーンにする。街の浄化センターが細胞の中にもある、そんな具合なのだ。

とはいっても、私たちの身体は臓器や組織ごと、形や機能性の異なる無数の細胞から成り立っている。その全ての細胞で常にオートファジーが動いているわけではない。だから、運動したり、時にちょっとひもじい思いをしたり、そんなプチストレスがオートファジーを活性化する刺激になる。そういうことがわかってきたのだ。だから、それを活用しない手はないだろう。歩いて、走って、お腹を減らす。そんな刺激が「細胞自食」から「細胞自浄」を促すのだ。そして、その先にはきっと「長寿への道」がある。

『高砂』の中の熊手と箒:自浄から「長寿への道」

老化のしくみや長寿の背景をいろいろと考える中で、日本に古くからある「高砂」の絵については、何だかずっと引っかかるものがあった。どうして翁(おきな)が熊手を手にし、嫗(おうな)が箒を手にしているのか?

以前、大阪での学会の折に市民講演会を開いた。その時のポスターにはその「高砂」の絵を使った(図5)。翁(おきな)が熊手をもち、嫗(おうな)が竹箒を手にしている。その周りには塵ひとつない。そのそばには亀が寄り、鶴が舞う。

図5 「高砂」の絵(河野秀鳳画)を背景にした市民講演会のポスター。

老化を科学する人間として、この絵はとても不思議に思えた。どうして、掃除をしているのか? それが何でおめでたいのか?

俗謡に「おまえ百まで、わしゃ九十九まで」と謡われる。古い時代に言われたことなのだが、それが今現実になりつつある。人生は100年時代だ。驚いたことに、古い時代でも女性上位、女性のほうが長生きなのは、すでによくわかっていたこととも知れる。「おれは百まで、おまんは九十九まで」ではないのだ。

調べてみると、どうも語呂合わせのようでもある。嫗(おうな)、つまりは老婦人が箒で掃いているのだが、その「掃く」は「百」で、老人の翁(おきな)の「熊手」は「(九十)九まで」に通じる、という。だから「箒と熊手」なのだ、と。なんとも他愛ない。

しかし、その時、自分に次第に思えてきたことは、「自浄による長寿」という考え方だった。身が老いる、細胞が老いる、その背景には老廃物の蓄積がある。認知症のアルツハイマー病も脳内にアミロイドβという凝集物がたまることが神経ネットワークの障害になる。それが原因でボケる。ならば、そんなゴミなんか、処分してしまえばいいではないか。

今回説明してきたように、細胞内でのオートファジーを活性化してやれば、細胞は健康長寿へ向かう。実験動物のマウスでも、オートファジーの活性化で心肥大や癌などが抑えられて長生きになる。だからあの「高砂」の絵は、身の中を掃除すること、つまりは「自浄」こそが健康長寿への道なのだと、そう教えてくれているものだと理解できる。

百寿者から学ぶライフスタシス:細胞の中の「長寿への道」

大隅先生にも来ていただいた大阪での老年学会(図4参照)、その時の市民講演会のタイトルは『百寿者から学ぶライフスタシス』とした。目玉は、曻地三郎(しょうちさぶろう)先生、その時、御歳106歳。頭脳明晰、スーパー百寿の曻地先生は100歳過ぎての学会行脚、世界一周のにぎやかなお話の大講演に黒田節の舞までつけての大舞台となった。9年ほど前の6月だったが、その年の夏は、殊の外暑い日が続いた。曻地先生はそんな中で107歳の誕生日を祝われたが、その暑さが堪(こた)えたのかもしれない。その年の秋に帰らぬ人となった。だが、今でも国の老化研究を支える長寿科学振興財団の機関紙『エイジングアンドヘルス』の表紙に、その頃のとびきりお元気な笑顔をみることができる(図6)。

図6 長寿科学振興財団の機関紙『エイジングアンドヘルス』の表紙の曻地先生、当時106歳(2013)。

細胞の老化防止はオートファジーから。そして、「細胞自食」から「細胞浄化」で健康長寿の道を歩む。百寿への道、それは意外にも、小さな細胞のエコなシステムから導かれていくのかもしれない。

補遺1:長寿科学振興財団の『エイジングアンドヘルス』について

https://www.tyojyu.or.jp/kankoubutsu/aging-and-health/index.html

106歳のスーパー百寿、曻地三郎先生の記事がのった『エイジングアンドヘルス』は長寿科学振興財団が刊行する一般向けの機関紙です。年に4回、四季折々の発刊で、以前は印刷冊子でしたが、いまはWEB配信だけとなりました。登録は不要で、誰でも自由にアクセスできます。表紙は必ずしも「百寿者」ではないにしても、いつもそこには「スーパー老人」の笑顔があります。中身をみれば、「いつも元気、いまも元気」のコーナーに、その方の人生がみえてきます。それ以外にも、毎回、高齢期を生き抜く上でのさまざまな話題と「長寿科学」の視点から最先端の情報が満載です。そのサイトの下の方をたどれば、これまでのバックナンバーの美しい表紙をみることができますし、それを開けばいろいろな特集など、興味に応じて拾い読むこともできます。そこには「元気にすこやか」へのヒントがたくさん見つかること間違いなし!です。

補遺2:長寿科学振興財団の『健康長寿ネット』について

https://www.tyojyu.or.jp/net/

こちらには、高齢化社会を生きる上での有益な「お勉強」の素材が散りばめられています。たとえば、「健康長寿とは?」のセクションには高齢期の生き方で気をつけるべきさまざまな問題についての解説があります。「高齢者の病気」のセクションはその名のとおり老年性の病気についての説明が網羅されています。また、「高齢者を支える制度とサービス」のセクションでは介護保険、その他高齢期を生きる上での社会的な支援などについて知ることができます。さらに、最先端の「研究情報」や、老化や長寿にまつわる身近な話題からの「エッセイ」など、とてもいい息抜きのコーナーもあります。長寿科学や高齢化医療について指導的立場におられ、今も日々自ら長寿を実践されている方々のさらっとした文章からは、高齢期を賢く生きる智恵が得られること、間違いなしです。歩くのに疲れたら、ちょっとベンチに腰掛けて、こんなサイトを覗いてみてはいかがですか?

『第6回 共に生きる:家族・親族・友・ウイルス』

宵枕

路地裏をすりぬけながら、こう考えた。

夕刻から飲み歩こうとすれば世間さまの目が憚(はばか)られる。テイクアウトの列にひとり並ぶのはいかにも侘しい。家飲みばかりでは窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。

住みにくさが高じると、どこか自由なところへ引っ越したくなる。どこへ行っても住みにくいと悟った時、詩が生まれて、画ができる。そしてしまいには文学になる。

ある先達が『坊っちゃん』でばか売れしたらしいが、もしそんな輩(やから)が高齢化社会に舞い込んできたら、たぶん『爺っちゃん』でも書いて次のアタリを狙っただろう。親譲りの無鉄砲どころかはちゃめちゃで、たぶん葛飾北斎あたりをモデルにしたかもしれない。

北斎といえば、あれは「長生きのお手本」みたいな人だ。勝手気ままに生きて88歳で死している。八十八の米寿、吾輩もそこまで行けたら御の字である。

吾輩は吾輩である

長年、老化研究をしながら、吾輩、つまり、不肖シンボウは、いつのまにか本物の「老化研究者」になった。老化を研究する者でもあり、老化した研究者でもある。そんな老化研究者のまま88歳になれれば良いが、80歳を過ぎて吾輩の頭がアルツハイマー病に罹患していないかどうか、それは心許ない。学生時代の吾輩の教授でさえもアルツハイマー病で亡くなられた。とはいっても、おかしなもので、アルツハイマー病は認知症であって、生死を決する病気ではない。脳の中の海馬だとか大脳新皮質のニューロンは障害されるが、生きるか死ぬかに重要な脳幹部のニューロンはアルツハイマー病ではなんら障害されない。だから、アルツハイマー病が原因で死ぬなんてことはありえないのだ。だとすれば、吾輩はアルツハイマー病では死なない。きっと死なないんだぞ。

自分なりに予測するに、吾輩は88歳で死ぬ。振り返ればそれまで、その半分の44年ほどを老化研究に費やしてきた。人生の半分を「老化」のことだけ考えながら生きてきた。そんな人間は稀有だろう。何を好き好んで、と思われるに相違ない。それでも、「お前さんは何者だい?」と問われれば、堂々と「老化研究者でござる」と答えよう。だが、これから先、後期高齢者になって「要支援1」やら「要介護1」とか言われてくれば、「要支援老化研究者」だったり、「要介護老化研究者」になる。そういう段階になったら、もう誰も吾輩のいう話を聞いてはくれなくなるだろう。自分なりには、頭の中は大丈夫だと思っていても、周囲がそう思わないかもしれない。そういう視点からすると、吾輩ももうそろそろ「老化研究者でござる」というのはやめにしたほうがいい、ということなのかもしれない。それは「研究者」としては「おさらば」ということになる。

吾輩のような専門馬鹿の人間から研究をとってしまったら、何が残るか? それは、結局は、「吾輩は吾輩である」ということなのだろう。どんな人生を歩もうと、誰もが「ひとり生まれて、ひとり死ぬ」。しかし、実際のところは二人の親から生を得て、最期には家族、親族に看取られて逝くのが理想なのだろうが、少子高齢化の中で核家族化が進んで、吾輩の家系もその「少子」の先頭をいくようなものだから、「大勢に看取られて」などは理想ではあれ、やはり無理だ。一人でもいい、家族の誰かがそこにいてくれたらと、願いは控えめになった。

吾輩の吾は我ではない。「吾」と「我」はどう違うのか? 我にはどうも自分勝手な我(が)がつきまとう。吾は実は、「語る」に通ずる。人との対話の中で吾が育まれる。子供の頃、「人のふり見て我がふり直せ」と教えられた。己を正すには、まずは人をみることだ。そんな中で、自分というものがしだいにわかってくる。そんなものだ。そうして形作られた「吾」は、終いには「悟る」に通ずる。要は、人生というものは「吾を知る旅」である。己は何者なのか? それを突き詰めれば、「吾輩は吾輩である」。それがどのような吾輩なのか、それがわかれば「悟り」の境地となるのだろう。「吾を知る心」、それが「悟る」ということに他ならない。そのためには、まずは「語る」ことから始めなければならない。結局、人はひとりでは生きていけない。だから、家族がいて、親族があり、そして友がいる。さらに近頃は、人様の周辺に常にウイルスの脅威がはびこっている。

春待:共に生きる

新型コロナウイルス、そのコロナ禍になって久しい。もうかれこれ2年近くになる。この夏はオリパラの強行開催の最中、「第5波」が勢いを増してきたが、幸いワクチン接種もかなり進んで、この波は収束しつつある。だが、また冬場にかけて「第6波」がいつ動き出すか、不安はぬぐいきれない。大小の波はいくつも出てくるだろうし、来年へも続くのは確実だから、人間対新型コロナウイルスの戦いは、少なくとも3年がかりになるのは間違いない。現状のワクチン頼みではなく、来年には何とか治療薬の見通しが出てきて欲しいところだ。

そもそもウイルスとは寄生性の生き物で、バクテリアでも植物でも動物の細胞でも、どこにでも巣食う。細菌に巣食うバクテリオファージというのは、中には巣食ったあとにすべてを食い殺して、細胞をあたかも溶かしてしまう、そんな恐ろしいものもある。誰のからだの中にもウイルスは生きている。普段はめだたずに眠っているようでいても、時にググッと起きだして口内炎などを発したりする。冬場の流行り風邪だってウイルスのしわざだ。

実は、人に巣食うウイルスは何も人の細胞に潜むだけでなく、体の中に巣食う細菌、いわゆる常在菌、それにたかるバクテリオファージもいる。人に細菌が寄生して、その細菌にまたウイルスが寄生する。いわば、親亀、子亀、孫亀の連鎖である。そんな細菌は腸内や口内だけでなく、皮膚の上にもいっぱいいる。そういうと気になって、皮膚をゴシゴシする人がいるかもしれないが、それはいけない。皮膚の湿気を保ってくれるのもあるし、少し酸性にして皮膚をばい菌から守ってくれるものもいる。人は何百兆個もの細菌たちと一緒に生きているし、おそらくその何十倍ものウイルスと一緒に生きている。目に見えない生き物だけに、数にしてみるととてつもなく多い。

実は、人の中に巣食っているのは、細菌やウイルスだけではない。細胞の中にはミトコンドリアという細胞内小器官がある。これは大昔、私たちの先祖がまだ動物でも植物でもなかった時代に、大きな細胞の中に入り込んだ細菌だったと考えられている。二十億年も前の話だ。ミトコンドリアは細胞のエネルギーを作り出す強力な化学工場で、これなくしては私たちの生命はない。そのミトコンドリアがもともと別の生き物だった証拠に、私たち人間の細胞の遺伝子とは別物の遺伝子をちゃんと自分の中にもっている。それが大昔の独立した生き物の痕跡なのだ。結局、生き物は、自分だけで生きてはいない。何かと一緒に生きている。人がいて、細菌がいて、そしてウイルス。新型コロナだって、このまま何百年も何千年も、人間様のそばにいれば、いつか住みついてしまうだろう。何でもがうまく回るばかりではなかろうが、ウィズ・コロナ、新しい生活様式の中で、一緒に生きていく術を探ろう。

秋草:人生が二度あれば

こんな夢をみた。父さん、敬老の日だよ。そう電話して、翌朝、車を飛ばして老人ホームまで迎えにいった。今日はデイサービスのフルコースにしよう。担当者は私だ。まずは、昔、父さんが仕事していた場所をぬけて峠越えして湖を見に行こう。山は紅葉が早いから少しは見所もあるだろう。一緒に行ったことはなかったけれど、父さん、冬にはワカサギ釣りとか言って、出かけていたね。湖を一周するのは結構かかるから、手前から右に回り込んで、あまり人が来ない静かな方を少しだけ回ろうか? 昼飯は、いまはコロナで、どこのホテルの食堂もいろいろ手を尽くして頑張っているけど、ちょっとスーパーで簡単なのだけど、少し買ってくるよ。ちょっとここらで富士山見て待ってて、な。

どうしてた? 大丈夫? お茶と弁当、小さいの買ってきたけど、迷ってね。父さん、風呂に行こう。一時間半くらいかかるけど、途中も眺めのいい道だから、楽しいと思うよ。たしか休憩所も広くて食堂もあるから、そっちでちゃんと食べよう。ありゃ、寝ちゃったかな。すすきの野原が延々と続く長い長い一本道だった。

着いたよ、父さん。ここ、一度来たことあるだろう、ずいぶん前だけど、寒い日だったね。ああ、思ったより混んでない。よかった。靴を入れるのに百円がいるんだ。あ、ある。大丈夫。こっちだよ。ええと、二人です。ああ、こっち、父さん。ロッカー、ここにしよう。あ、十円がいる。大丈夫。タオルここにあるから。いいかい、一緒行こう。こっち。すべらんようにね。ああ、やっぱりいいね。まず、ちょっと浸かって。。。背中、流してあげよう。。。背中、せ。。。。。父さん、これまでありがとう、な。

。。。。。

目がさめた。私は夢の中で泣いていた。こういうことを、一度もしてあげることが、できなかった。

秋風:「匿名」の友

こんな夢をみた。「朝には四つ足、昼には二本足、そして夕べには三本足で歩くものは何か?」旅人にそう問うて、答えられぬ者をみな食うてしまう野獣がいた。元は狛犬ほどの大きさだったのだが、食うて食うて、みな食うてしまうものだから、とてつもなく大きくなった。しまいには腹が太うなって動けぬ。体は重くて、足は砂の中にめり込んでしまった。苦しくてもう食べれぬ。日照りの中でそのままじっとしていたら、ミイラのように固まって、口もきけぬようになった。

その野獣がミイラになって鎮まったころ、幕末の日本から34名の武士たちがその野獣を見物に来た。江戸からパリへ行く、その道すがらである。野獣の右足のたもとに立ち並んで記念撮影に興じた。写真を撮ったのはアントニオ・ベアト。その頃、幕末の日本に入って風景、風俗写真を撮ったフェリーチェ・ベアトの弟だった。34人の志士たちのこの洋行は、渋沢栄一がパリの万国博覧会などへ出かけた、それよりも4年ほども前のことである。その一行の一人が、のちに沼津の兵学校で教鞭をとった。江戸城明け渡しのあと、徳川家が駿府へ移封されたのを受けての措置のひとつだった。それだからだろうか、高校生のころ、私は図書室かどこかで、その野獣の前の武士たちの写真を見た記憶があった。

富士山をめがけて空に筋雲がなびいて、秋風がそよぐ季節だった。私は毎朝6時50分発の列車にのって御殿場から沼津の高校へ通った。下駄履きで吊革にもたれて、電車の窓からは、黄金色の田んぼの脇に赤い彼岸花がまぶしかった。

He was faithful to the last.” 英語の暗唱文が百題あった。これはその最初の二つで、このくらいは誰もが覚えていた。あとの98題は実力次第なのだろうが、私はそのあとはもう何も覚えていない。でも、この二つを唱えてみれば、同じ高校の卒業生かどうかはすぐに判定できた。

秋の文化祭では通学の地区ごとに何か出し物を出すことになっていた。生徒たちが夏くらいから計画をねって、大きな張りぼてを作ってはその祭りの日に校庭で引き回す。その奇抜さと出来栄えが、地区ごとの競争になった。私たちはリヤカーをいくつも組んで、その上に大きな張子のスフィンクスを作った。なぜか殿部にミサイルを突き刺した。その理由はとんと思い出せない。御殿場や小山や裾野など、富士山の麓の町々から通う生徒は、沼津の街の生徒とは少し雰囲気が違って、要は田舎臭かったのだろうが、「山線地区」と呼ばれていた。3学年のその山線の仲間たちで作ったスフィンクスの張りぼての姿は今でもはっきりと脳裏に刻まれている。けれど、その前後の日々のことはもう50年の年月の中、すっかり忘れた。東京の大学へ出たあと、米国やら日本各地に移り住む中で、高校時代のことはすっかり忘れてしまっていた。

長い間の仕事も、歳ふればそれなりに「定年」ということにもなって、そのあとはだいぶ自由にもなった。時間もできた。それまでは研究商売で論文ばかり書いてきたけれど、定年後は本を意識して書くようになった。

以前の『ライフスパン:老いなき世界』に対抗してというわけでもなかったのだが、『寿命遺伝子』の本(第1回参照)を出したとき、ふと思い立って、高校の図書室に一冊、送ってみた。すると、すぐに礼状の葉書が届いた。それからしばらくして同窓会報が送られてきた。自分が同窓会の一員ということも忘れてしまっていた。何とも不謹慎な「生徒」だと恥じ入った。

中に会費納入のお知らせと同窓会報の最後のほうは会費納入者のリストが小さな文字でびっしりと刻まれていた。「第〇〇回」がいくつもあるが、自分がそのどこに属するのかもわからなかった。何度も見ていく中に、たった一人だけ同級生の名前を思い出した。それで、自分は「第六十七回」の卒業生に属することを知った。と、その名簿のその部分の最後に「匿名」とある。会報の紙面にびっしりと並んだ小さな活字の中で、その「匿名」は二つあった。そのひとつが自分たちの学年にある。これはいったい何だ?

研究という謎解きを生業(なりわい)にしてきた癖で、これが妙に気になった。

ある時、夢をみた。「に・し・じ・ま」君というのが、夢に出てきた。よう、元気か? そう言われても、不意にはわからなかった。君は誰だ? 西島だよ。一緒に張りぼて、作ったじゃないか。覚えてないのか? 覚えてない。ずいぶんになるな。どうしてた? こっちはいろいろあった。君は? ずっとここにいるよ。あの時から、ずっとここだ。

はっと思った。事故があった。文化祭の日の未明だっただろうか。夜中の交通事故で4人が死傷した。運転は先輩がしていたのだろう。学校で事故のことを聞いて、病院へ行った。同級生の一人がベッドの上にいた。包帯やらチューブやら、いっぱいつながって、近くの装置の画面にはいくつもの波形が通りすぎながら電子音が止(や)まなかった。

すまん、と言って、目が覚めた。忘れてしまっていて、すまない。暗闇の中でその「匿名」がよぎった。ああ、「に・し・じ・ま」君だ。ご両親が、ずっと「匿名」という形で、もう半世紀のあいだ、同窓会費を納めていたのだろう。多分、卒業はしていない。でも、卒業式の日に、写真で一緒して、「卒業証書」も出されたのかもしれない。その時のまま、彼の人生は止まった。だが、その止まったまま生きている。学んだ高校への感謝の念は人一倍強い。それが親の想いなのだろう。そうすることが、息子が生きた証になる。本人もまた親の無念も計り知れないものがあるのだが、その老いにも長寿にも無縁の人生は、長いながい時間の中で、秋風にのって昇華していった。

秋花:寿黙庵

こんな夢をみた。死ぬのはずっと先のことだと思っていた。西から来た台風が過ぎ去って、涼しい風が吹き渡る。それがしだいに穏やかになって、遠くの山が近くに見えるようになった。部屋の花が何もなくなって、由美子がどこかにお花ないかしら、という。スーパーの花屋で買うこともたまにはあるが、その口調にはどこか郊外に出てみたい、そんな愁いが滲んでいた。進一は車を出した。

自分と同じく、車もだいぶ歳をとってきてエアコンが時々効かない。その日も途中で空気が生暖かくなった。窓を少し開ける。川沿いの道にはすすきが揺らいで、信号で止まると虫の音がよく響いた。田んぼの稲はもう黄色くなって、畦道にはあふれるほどの彼岸花が輝いていた。春にはこの先の田舎道で野の花を採った。だが、台風のあとで今日は期待できない。元気ならこの先の峠を越えて、山あいの道で野葡萄やら烏瓜をみつくろってもいいのだが、その日はなんとなく峠越えする元気がなかった。

ああそうだ。しばらく前に息子夫婦が孫を連れて一年ぶりに来てくれたが、帰る前日に訪れた山裾の牧場があった。あそこへ行ってみよう。孫娘との時間は永遠である。世代を越えてDNAに刻まれた過去の記憶が、家族の絆を強くしている。それが生命というものだ。あの牧場? 由美子の声が弾んだ。丘の道を上って降りて、また上って、その牧場の入り口に来た。しかし、ゲートは閉ざされていた。エッ? 連休なのに、なんで? まだ緊急事態宣言の最中(さなか)だった。ああ、そうか。また行き場を失った。

途中で墓地公園の看板が見えたのを思い出した。ああ、あそこなら開いているかもしれない。道を引き返した。主道から分岐して急な坂道を上ってみる。どこまで続くのかと不安にも思いながら進むと、やがてその入り口らしきものが見えてきた。思いがけず、そこにはたくさんの車がある。人も大勢だった。彼岸の週の連休である。だのに、自分は父親の墓にも、また郷里の先祖の墓にもお参りすることを、今朝考えもしなかったことを、急に詫びる心地だった。花や水桶を携えて行き来する人々がまぶしく思えて、こちらは恥じ入った。そんな気持ちを抱えながら、ずっと奥まで上がってみた。素晴らしい眺めだった。

街の喧騒を遠く離れて、山あいの先に人々の営みを見下ろしている。行くはずだった牧場の牛舎の大きな赤屋根も見える。宣言下ではあっても牛が何頭も出ていて、そこには牛たちなりの日常がアリのように小さく見えた。高台の区画には墓らしい墓がなかった。緑の中に樹々がゆらぎ、慎(つつま)しげに草花が植わっている。ああ、ここに花があった。

街を見下ろすベンチがあった。山並みが幾重にも広がる。二人は並んで座って、ただそれだけで時間が過ぎた。米国で運転を覚えた由美子だが、日本の道はこわがって運転しない。それでもここなら牧場へのバスで来れるだろう。ここなら来れるよ。進一がそう言った。そう、バスでも来れるわね。由美子の声が弾んだ。左には孫たちとの思い出の場所もある。そう、一人でも来れるよ。進一がそう言って、すこし間があいた。と、突然、由美子は滝のように大声で泣き崩れた。一人で来るの、そんなの嫌だ、いやだ、いやだーー。嗚咽が周囲を揺るがした。ベンチから落ちる体をただ支えた。まだずっと先の話だ。大丈夫、一緒に来れる。まだ何度でも一緒に来れる。

死ぬのはずっと先のことだと思っていた。でも、いつか死んでからでもここにいる。この景色がある。眼下に飛行機がゆっくりと降り立つのがみえた。あんなふうにしてまた三人で来てくれるだろう。それを一緒に見守る。その安心感はかけがえのないものだった。この世からいつか消えてもここに一緒にいる。思いがけないことだった。樹木葬の丘を風が吹き抜けた。この歳になって、もう先を見ることはないと、そんなふうにも思っていたのに、ふとそこに未来が見えた気がした。花を探して、その花を摘めはしなかったけれど、思いもしない世界が開けた。ここが次の住処になる。この時初めて気がついた。

・2026.2.27更新

文京113坂アプリウォーク完歩者

・2026.2.26更新

寄附金受領報告

・2026.2.25更新

大会開催のお知らせ

・2026.2.24更新

千代田64坂アプリウォーク完歩者

・2026.2.18更新

IVV認定記録更新情報

・2026.2.10更新

アジアンピアド開催案内のお知らせ

・2026.2.2更新

文京歩こう会&お茶の水女子大学水村研究室共催<体操教室へのお誘い>

・2026.1.20更新

ウォーキングステーション情報(閉鎖)

・2025.1.19更新

IVV距離認定500km達成喜びの声

・2026.1.13更新

神奈川県ブロックYR30パスポート訂正のお願い

・2025.12.26更新

神奈川県ブロックYR30パスポート追記のお願い

・2025.12.23更新

ヤングウォーカー推奨プログラム

・2025.12.23更新

新企画「千代田64坂」アプリウォーク

・2025.12.23更新

イヤーラウンドRコース干支企画

・2025.12.23更新

ウォーキングステーション情報(新規開設)

・2025.12.2更新

新企画<全国のウォーキングステーションを踏破しよう!>

・2025.12.1更新

年末年始お休みのお知らせ

・2025.11.27更新

3世代でウォーク

・2025.11.27更新

ウォーキングステーション情報(受付時間変更)

・2025.11.27更新

表彰式報告

・2025.11.27更新

大会開催中止のお知らせ

・2025.11.27更新

IVV認定記録更新情報

・2025.11.26更新

コラム更新

・2025.11.18更新

ウォーキングステーション情報(閉鎖)

・2025.10.28更新

ウォーキングステーション情報(移転)

・2025.10.28更新

ウォーキングステーション情報(閉鎖)

・2025.10.26更新

大会中止の案内

・2025.10.23更新

ウォーキングステーション情報(新設)

・2025.9.11更新

2025IVV回数表彰

・2025.9.4更新

大会開催日訂正

・2025.7.3更新

ヤングウォーカー推奨プログラム

・2025.1.16更新

ヤングウォーカー推奨プログラム

・2025.1.15更新

IVV距離認定500km達成喜びの声

・2024.12.26更新

2026アジアンピアード開催記念企画

・2024.10.8更新

2025 IVV-JAPAN表彰及び参加回数・距離記録表彰新設のお知らせ

・2024.8.1更新

IVV記録登録などの料金改定

・2024.6.25更新

IVV距離認定500km達成喜びの声

・2024.6.21更新

IVV距離認定500km達成喜びの声

・2024.4.16更新

IVV距離認定500km達成喜びの声

JVA head office 〒113-0034 東京都文京区湯島4-6-11 湯島ハイタウン A棟208号

TEL:03-6240-0792 FAX:03-6240-0793

E-mail:jva@ivv-japan.jp